Le 7 novembre 1917, le parti socialiste maximaliste dit “bolchevik”, dirigé par Lénine, s’empare du pouvoir en Russie. C’en est fini de la Triple Entente qui unissait contre les empires centraux la France et l’Angleterre à la Russie des tzars. Sur le front occidental, l’issue de la guerre, en cette quatrième année du conflit, est plus incertaine que jamais. Las d’une tuerie qui paraît incapable d’emporter la décision, des soldats se sont mutinés. Le moral est mauvais, la faculté de résistance à l’envahisseur amoindrie. Or, voici que l’armée russe, travaillée par une propagande systématiquement défaitiste, lève la crosse en l’air, assassine ses officiers, et se débande, laissant le champ libre aux armées allemandes qui s’enfoncent jusqu’au-delà de Kiev et de Rostov. Le front oriental disparaît, ou plus exactement recule soudain de plusieurs centaines de kilomètres. L’Ukraine tout entière est occupée.

Inutile de dire que cela ne fait pas l’affaire des Occidentaux. À la vérité, ils considèrent la révolution bolcheviste comme un épidode momentané, un accès de délire, une crise d’épilepsie qui très vite passera. Ils croient en la Russie “blanche” qui saura, à n’en pas douter, mâter la rébellion des “rouges”, rétablir l’ordre, et reprendre les combats jusqu’à la victoire commune.

Naissance de deux nations finnoises

À l’Est, les peuples jusque là prisonniers de l’empire tzariste ne voient pas du tout les choses de cette façon. Ce qu’ils constatent, c’est que le dominateur est pour le moment réduit à l’impuissance, en proie à un bouillonnement dont il faut profiter au plus vite. Les premiers à faire sécession sont les Finlandais. Dès le 5 décembre, moins d’un mois après la révolution d'”octobre” – en raison du décalage entre les calendriers julien et grégorien -, ils proclament leur indépendance. Du fait des circonstances différentes dans lesquelles ils sont placés – les communistes ont essayé d’installer le pouvoir des Soviets à Tallinn, et depuis le 18 février 1918 les troupes allemandes ont envahi le pays cependant que les colons germano-baltes lèvent leur propre armée, la Landeswehr – les Estoniens ne sont en mesure d’imiter l’exemple finlandais que le 24 février suivant. Ce jour-là, un Conseil national provisoire, composé de patriotes résolus à saisir la chance historique qui leur est offerte, proclame l’existence de l’Estonie comme nation européenne indépendante.

Débordés par les événements et décidés à lâcher du lest momentanément pour consolider leur pouvoir encore très fragile, les Bolcheviks consentent à signer avec l’Allemagne, le 3 mars, le traité de Brest-Litovsk. Faute de pouvoir s’imposer dans l’immédiat, ils font la part du feu. Ils abandonnent à l’ennemi d’hier les territoires qu’ils ne peuvent pas contrôler, persuadés que, de toute manière, la révolution va s’étendre à l’univers entier et qu’ils ne tarderont donc pas à revenir là d’où ils ont dû s’en aller provisoirement. Tel est le cas notamment de la Finlande et de l’Estonie, dont les Soviets reconnaissent expressément l’indépendance. Mais la situation n’est pas identique dans l’un et l’autre de ces pays. La Finlande avait déjà une existence en tant que Grand Duché, qui n’était en principe lié à la Russie qu’en la personne du tzar. Elle avait une tradition de large autonomie, sinon d’indépendance, que n’avait pas l’Estonie. Elle possédait sa diète, ses tribunaux, son droit, ses institutions. Les nationalistes y étaient très fortement organisés. La présence des armées allemandes n’avait pas non plus le même sens. En Finlande, elle visait à aider les nationalistes à se libérer du joug étranger, et c’est effectivement ce qu’il advint. Elles quittèrent les lieux sans trop de réticence après que Mannerheim eut infligé aux Rouges, avec leur aide, en avril 1918, une défaite décisive près de Tampere. En Estonie, au contraire, elles combattent aussi bien les nationalistes que les Rouges, car ce que veut le gouvernement de Berlin c’est maintenir sa tutelle sur le pays, grâce à la présence des “barons baltes”. Autant il se contente d’espérer une influence en Finlande, autant il entend faire main basse sur l’Estonie et étendre jusque là, non point seulement son influence, mais sa présence effective. Il voit donc d’un très mauvais oeil la prétention des Estoniens à former désormais un État souverain. C’est, du reste, ce qui explique que, sitôt le front oriental entré en déliquescence, il a poussé ses armées partout où les Russes lâchaient prise, au risque de distendre ses communications. II l’a fait notamment dans les anciennes provinces de Courlande, de Livonie et d’Estonie, où les colons germaniques sont nombreux, puissants, et bien décidés à ne pas se laisser aisément déloger.

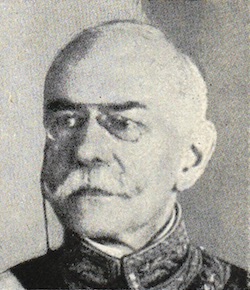

Carl Gustaf Mannerheim en 1918

Face à une Finlande qui doit sa libération à une alliance militaire avec l’Allemagne et dont la diète ne trouve rien de plus pressé que de proposer la couronne grand-ducale à un prince allemand, le duc Friedrich-Karl de Hesse, l’attitude de la France au cours de l’année 1918 est, sinon résolument hostile, du moins extrêmement réservée, même lorsque Mannerheim, ancien officier tzariste, remplace comme régent le très russophobe Pehr Evind Svinhufvud. D’ailleurs, Paris croit toujours au rétablissement de l’empire des tzars et ne veut donc compromettre aucune des chances de renouer le plus vite possible la Triple Entente. En vérité, il considère même que cette alliance existe toujours et que ce qui se passe alors à l’Est n’est que bouleversement temporaire. L’instauration de la dictature du prolétariat par la constitution du 10 juillet, l’attentat de Fanny Kaplan contre Lénine qui est grièvement blessé, puis la vague de terreur qui s’ensuit avec la création par Dzerjinski d’une police politique impitoyable, la Tchéka, lui paraissent les signes certains d’un prochain effondrement. II ne faut donc rien brusquer.

La menace bolcheviste

L’armistice du 11 novembre 1918 ne met fin aux combats qu’à l’Ouest. À l’autre bout de l’Europe, en revanche, ils se poursuivent avec d’autant plus d’énergie qu’en dépit des promesses passées à la hâte à Brest-Litovsk, les Bolcheviks, ayant récupéré Pskov, menacent maintenant Narva, ville frontière estonienne. Les quelques agitateurs communistes qui s’y trouvent s’empressent de proclamer la république soviétique sous le nom de “Commune ouvrière d’Estlandia”. Cette triste commune qui ne doit son existence qu’à la félonie et que dirigent quelques fanatiques comme Jaan Kreuks, Viktor Kingissepp, Jaan Anvelt et Hans Pöögelmann, ne durera pas six semaines. Mais par ses exactions elle laissera un souvenir cruel dans la conscience collective des Estoniens qui non seulement doivent lutter à la fois sur deux fronts, contre les Allemands et contre les Russes, mais encore contre une poignée de leurs compatriotes dévoyés, traîtres à leur peuple et à leur nation.

Devant l’avance des Rouges, le gouvernement provisoire estonien se tourne vers la France. Notre ministre à Stockholm, Louis Delavaud, télégraphie à Clémenceau, le 29 novembre, une demande urgente d’armes et de munitions qui vient de lui parvenir, et signale que les Rouges assiègent Narva. Le 1er décembre, il écrit à Stephen Pichon, à nouveau ministre des Affaires étrangères depuis novembre 1917, que “trois délégués estoniens sont arrivés en Suède pour appeler les Alliés au secours de leur pays”. II ne s’agit plus seulement d’armes et de cartouches, mais de troupes. Ces délégués réclament le renfort immédiat d’unités anglo-françaises pour y remplacer les Allemands, ainsi que l’envoi dans les eaux estoniennes d’une force navale. La demande est d’autant plus pressante que les Bolcheviks ont occupé l’avant-veille le port de Narva grâce à la complicité des communistes d'”Estlandia”. “Les Estoniens sont décidés à se battre, précise Delavaud, mais ils manquent presque absolument d’artillerie”. Les Anglais ont promis de dépêcher immédiatement des bâtiments de guerre légers avec des cargaisons d’armes et de munitions. Il faut que la France en fasse autant et – ajoutent les délégués estoniens – si vraiment elle ne le peut pas, qu’elle invite du moins la Suède à se substituer à elle !

Kaarel Robert Pusta

À la même date, le représentant officieux de l’Estonie à Paris, Kaarel Robert Pusta, qui vient de s’installer au 7 rue de l’Alboni, adresse à Clémenceau une note dans le même sens. Si la France n’aide pas tout de suite son pays, il sera écrasé faute des moyens indispensables à la sauvegarde de son indépendance. “Et il sera bolchevisé”, ajoute le rusé diplomate qui sait bien que la contagion bolcheviste est la hantise du chef du gouvernement français. Pusta, qui sait aussi que Clémenceau mesure les gouvernements de l’Europe au degré d’hostilité qu’ils manifestent à l’Allemagne, fait remarquer que la milice nationale estonienne, le Kaitseliit (mot à mot, la “ligue de défense”) “mène la vie dure aux troupes allemandes”. Malheureusement, ces dernières, dans leur fureur d’avoir à quitter la région, déménagent littéralement tout ce qu’elles peuvent emporter d’Estonie. Malgré l’accord passé le 19 novembre précédent entre le gouvernement provisoire et le représentant général de l’Allemagne dans les provinces baltiques, M. Winnig, elles la dévalisent sans la moindre retenue. C’est une véritable mise à sac. D’une façon générale, les militaires allemands continuent d’estimer que ce pays doit rester le leur. En attendant, ils entravent autant qu’ils le peuvent la prise en main du pays par les Estoniens et s’opposent sournoisement au déploiement de leurs unités.

Malgré cette habile argumentation, qui n’est du reste que le reflet de la stricte vérité, la France est trop occupée ailleurs et en même temps trop soucieuse de ne pas gêner ses alliés Russes blancs, pour accéder aux demandes pathétiques de ce petit peuple à l’existence indépendante duquel elle ne croit manifestement pas à cette date. Le résultat est que c’est l’Angleterre qui prend en charge le destin des Estoniens, trop heureuse d’occuper la place laissée vacante par son alliée défaillante. Le 12 décembre, une escadre anglaise commandée par l’amiral Sinclair jette l’ancre dans le port de Tallinn. Elle se joint aussitôt aux opérations de liquidation des Bolcheviks que la toute jeune armée nationale estonienne mène ardemment, mais sans moyens modernes, avec le concours des volontaires danois et finlandais. On ne peut s’étonner de lire ensuite sous la plume de Louis Delavaud que la population estonienne éprouve beaucoup plus de sympathie pour les Anglais qui l’épaulent efficacement que pour les Français, toujours aussi circonspects et lointains.

Louis Delavaud

Le 15 décembre, Delavaud s’adresse cette fois à Pichon : “Les délégués de l’Estonie, MM. F. Kull et J. L. Goldarbeiter, me signalent presque chaque jour la terrible situation où se trouve le pays, attaqué par les Bolcheviks avec une énergie croissante et en partie occupé par les troupes allemandes”. Ces dernières, indique-t-il, “se sont traîtreusement placées du côté des hordes bolchevistes russes en coupant la communication télégraphique et les chemins de fer entre le front et Reval, rendant par ce crime toute défense nationale illusoire”.

Les dires de notre ministre plénipotentiaire à Stockholm sont confirmés deux jours plus tard par Lord Balfour en personne, qui informe Clémenceau de la gravité de la situation. Il remarque que les Estoniens manquent cruellement d’armes et n’ont à leur disposition que quelques vieux canons russes reçus de Finlande, cependant que les Allemands ont systématiquement emporté ou détruit tout le matériel de guerre pris aux Russes ou qu’ils avaient amené. Or, à la date du 17 décembre, les Bolcheviks ont atteint Rakvere et ne sont plus qu’à trente-cinq kilomètres de Tartu. Le 10 janvier, malgré la résistance désespérée des soldats estoniens menés par le général Laidoner et malgré le renfort d’éléments finlandais, les Bolcheviks, qui se sont avancés le long de la côte septentrionale, semblent sur le point d’entrer à Tallinn.

L’affaire de la belligérance

Refusant de tenir compte des faits, la France fait la sourde oreille. Elle préfère laisser faire son alliée anglaise qui a dans cette région maritime du Nord les mains beaucoup plus libres qu’elle. Tant de tâches l’accaparent au lendemain d’un armistice qui vient seulement de mettre fin à cinq années d’une effroyable boucherie sur son sol, qu’elle ne se sent pas disposée à prêter main forte à ce petit peuple, encore inconnu d’elle hier, en quelque sorte surgi du néant à la faveur d’événements inouïs. Le gouvernement français est tout simplement dépassé par l’ampleur et le nombre des revendications de toutes natures, souvent contradictoires entre elles, qu’élèvent à présent ses alliés et associés. Le résultat de cette cacophonie est que, ne sachant plus où donner de la tête, accablée par ses propres blessures, la France ne parvient pas à dominer comme elle le souhaiterait une situation extraordinairement mouvante et chaotique. On le voit bien dans ce qu’il faut appeler “l’affaire de la belligérance”. Le 18 février 1919, Kaarel Robert Pusta adresse à Pichon une note aux termes de laquelle il sollicite la reconnaissance de son pays comme nation belligérante. Cette reconnaissance, différente et indépendante de la reconnaissance de jure, donnerait à l’Estonie la possibilité d’obtenir plus facilement une aide de pays neutres comme la Suède ou la Suisse. Cela permettrait à l’armée estonienne d’acheter à crédit les fournitures et les équipements qui lui font tant défaut. En outre, reconnue en principe au traité de Brest-Litovsk et au traité complémentaire de Berlin, l’Estonie ne peut être considérée sans mauvaise foi par les révolutionnaires russes comme une province rebelle, et ses soldats comme des francs-tireurs. Une reconnaissance de sa belligérance donnerait aux combattants estoniens la protection des lois de droit international, applicables en temps de guerre contre les massacres de prisonniers qui ont eu lieu à de nombreuses reprises. Au surplus, avec son habileté coutumière, Pusta fait observer que le gouvernement provisoire constitué par Konstantin Päts en août 1918 s’apprête à revêtir la forme d’un véritable gouvernement démocratique, issu de la volonté populaire et du suffrage universel, ce qu’il deviendra, en effet, le 24 février 1919. Le fait que Päts, emprisonné par les Allemands, a dû provisoirement être remplacé par Poska, ne change rien à la signification qu’il convient de donner à l’événement.

Ce que Pusta ne dit pas, mais que l’on devine en filigrane dans ses propos, c’est que cette reconnaissance de son pays comme nation belligérante lui vaudrait aussi de s’asseoir à la table des vainqueurs et donc d’y pouvoir faire entendre sa voix. L’Estonie pourrait y mieux défendre ses droits et ses exigences, puisque, après tout, elle que l’Allemagne a dévalisée et ruinée aurait des titres à en obtenir des réparations de guerre.

Malheureusement, Paris ne partage pas ce point de vue. Pichon rétorque qu’il n’y a pas juridiquement belligérance parce qu’il n’y a pas eu de déclaration de guerre ni de la part de l’attaquant bolcheviste ou allemand, ni de celle de l’attaqué estonien. Par cette argutie assez misérable, il croit couper court à l’affaire quand précisément sur le plan militaire un retournement est en train de s’opérer. Laidoner commence à refouler les Bolcheviks avec les armes et les munitions fournies par l’escadre anglaise. Aidée par des volontaires finlandais, de plus en plus nombreux depuis que la paix a été rétablie dans leur pays, mais aussi appuyée par un corps de 3200 Russes blancs, l’armée estonienne redresse la situation.

Saisissant l’occasion que lui offre cette participation directe des Russes anti-bolcheviks à l’offensive, le gouvernement de Tallinn propose à ces derniers de reconnaître officiellement l’indépendance de l’Estonie et les assure qu’ils n’auront pas affaire à des ingrats. Malgré le désir de coopération qu’ils manifestent, les Russes blancs ne sont pas encore prêts à faire une croix sur ce qu’ils regardent comme une partie d’un empire “un et indivisible”. En agissant comme Poska le leur demande expressément, ils auraient l’impression de se renier et de trahir la cause sacrée qu’ils défendent. Leur attitude consiste à reporter à la signature du traité de paix la question de la sécession de territoires comme les États baltes. Ils ne veulent pour le moment rien sacrifier de l’empire dont ils jugent qu’ils ont la garde. On comprend dans ces conditions que le gouvernement français continue d’épouser scrupuleusement, quinze mois après l’armistice de Rethondes, la ligne observée par son alliée russe puisque, malgré le démenti des événements, il s’obstine à imaginer que le régime révolutionnaire va s’écrouler.

Dans tout cela, il faut dire que ses craintes se trouvent soudain renforcées lorsqu’en avril 1919, coup sur coup, les électeurs finlandais et estoniens, comme s’ils s’étaient donné le mot, envoient à la diète une masse de députés socialistes. Dans l’un et l’autre cas, s’ils sont les plus nombreux, ils restent toutefois arithmétiquement minoritaires, en sorte que les gouvernements issus de ces élections législatives restent quand même entre les mains des agrariens et des partis bourgeois. Il n’en demeure pas moins que les hommes politiques qui gouvernent à Paris s’inquiètent d’une poussée de fièvre “gauchiste” dont ils se demandent si elle ne prépare pas un coup de force et l’avènement de la révolution, comme c’est justement le cas au même moment en plusieurs points de l’Europe, notamment en Allemagne et en Hongrie. Ils savent bien que les socialistes ont souvent servi de marchepied aux maximalistes, comme on l’a vu en Russie avec Kerensky et en Hongrie avec Mihály Károlyi.

La mission militaire du commandant Hurstel

Le 16 avril 1919, le ministre des affaires étrangères, dans une lettre à Georges Clémenceau, qu’il lui adresse en sa qualité de ministre de la guerre, réclame l’envoi en Estonie d’une mission militaire “en raison du rôle joué dans la Baltique par le gouvernement estonien”. En même temps, il demande à Louis Delavaud d'”expédier un informateur à Libau et à Reval” afin qu’il lui soit rapidement rendu compte de la situation. Delavaud avise aussitôt Jean Poirot, notre représentant provisoire à Helsinki, de convoquer d’urgence le jeune normalien Aurélien Sauvageot, son ancien attaché-interprète, qui se trouve à Kangasala, dans la province finlandaise, pour y apprendre le finnois, et de le prier en son nom de traverser la Baltique par le premier bateau. Celui-ci s’exécute immédiatement et se rend sur les lieux, ce que confirme un télégramme chiffré que notre légation en Suède envoie à Paris le 25 suivant.

Sans attendre le résultat de la mission confiée à Sauvageot, le président du Conseil et ministre de la Guerre désigne le commandant Hurstel pour diriger la délégation militaire en Estonie et le place sous la responsabilité hiérarchique du chef de la mission militaire française en Finlande. Les instructions qu’il reçoit sont significatives du comportement des autorités françaises plus d’un an après la proclamation de l’indépendance de l’Estonie : “II faut encourager les bonnes volontés de façon à constituer dans ce pays un centre de résistance solide contre les influences allemandes d’une part, et contre le bolchevisme d’autre part.” Ce que Paris voit dans le nationalisme estonien, ce n’est pas tant le droit d’un peuple longtemps asservi à disposer de lui-même, mais bien plutôt le rempart qu’il est susceptible de constituer contre l’ennemi allemand d’hier et l’ennemi bolchevik d’aujourd’hui. L’auteur anonyme de ces instructions ne manque, du reste, pas de perspicacité. Il estime, par exemple, que la Russie “sera amenée tôt ou tard à attaquer, après la conclusion de la paix générale, si ses rapports (avec les États baltes) ne sont pas réglés d’une manière satisfaisante”. Il importe donc au plus haut point que ces rapports le soient dès que possible, et l’on sait qu’à cette date l’on compte toujours sur les Russes blancs pour y parvenir !

Hurstel quitte Paris le 15 mai pour la ville qu’il continue, impavide, d’appeler Reval. À son arrivée, il constate avec surprise qu’une importante mission militaire anglaise fonctionne déjà depuis six mois, avec un personnel nombreux et les ressources financières corespondantes, sous la direction du major Gooden. Tout un réseau de renseignements a été monté par l’Intelligence Service. Manifestement, la disproportion des moyens mis en oeuvre par l’un et l’autre des deux alliés traduit la réalité, à savoir que les Français, par excès de timidité, se sont laissés non seulement devancer mais évincer. Les Anglais, sans excessive vergogne, tirent la couverture à eux.

Le général Youdenitch, dessin de M. Mizerniouk (1916)

On est alors à un moment où tous les espoirs sont permis. L’avance de l’armée blanche commandée par Youdenitch, commencée fin avril, s’est poursuivie activement, paraissant devoir se muer en une marche triomphale sur Petrograd. Puis elle s’arrête devant la résistance des troupes rouges, dépêchées par Trotzki. Pendant tout l’été, Youdenitch tergiverse, il reste l’arme au pied, attendant de savoir comment évoluent les autres fronts tenus par les Blancs. Finalement il perd l’initiative, et il ne la retrouvera plus. Malgré cela, sollicité de nouveau en juillet par les Estoniens de reconnaître leur indépendance, il continue de se dérober au nom de l’intégrité de l’empire qu’il est censé incarner.

C’est pour venir en aide à Youdenitch et soutenir ses arrières que le corps allemand de Rüdiger von der Goltz, opérant jusque là en Lettonie, lâche soudain le front de Riga et fait mouvement le long de la côte vers le Nord, cherchant à pénétrer dans les lignes estoniennes. “Une avance des Allemands vers notre front Sud, relève Pusta dans une note du 6 juin au ministre français des affaires étrangères, ne pourrait qu’exciter l’esprit de nos troupes qui se sont entre-temps portées au secours des forces nationales lettones.”

Poska, redevenu ministre des Affaires étrangères après la libération de Päts et arrivé à Paris le 8 juin, confirme à Clémenceau que ce que l’on craignait est bien arrivé. “Les troupes allemandes, venant de Riga, ont attaqué près de Wenden (aujourd’hui Valmiera) les troupes estoniennes, lui déclare-t-il, prenant de nouveau celles-ci en tenaille alors qu’elles souhaitaient porter tout leur effort sur le front oriental.” À ces Allemands venus de Prusse orientale et rassemblés dans la “Division de fer” se sont joints les Germano-Baltes commandés par Mannteuffel. De durs combats ont lieu autour de Wenden et dans la ville même, qui ont atteint leur point culminant le 20 juin. Mais l’armée nationale estonienne est à présent aguerrie et relativement bien fournie en matériels. La qualité des officiers et le moral des hommes du rang sont excellents, car ils voient poindre enfin le jour où ils seront devenus maîtres de leur pays et maîtres de leur destin, rejetant à la fois Russes et Allemands, libres de vivre libres sur les terres qui sont les leurs depuis l’aube de l’histoire. Bientôt Laidoner contre-attaque. Wenden est réoccupée le 23 juin. Le lendemain, von der Goltz ordonne la retraite. C’est le glas du corps allemand du “Baltikum” qu’Ernst von Salomon a longuement évoqué dans son célèbre livre Les réprouvés (Die Geächteten.).

Une note secrète des services français d’espionnage adressée aux membres du gouvernement et datée du 22 juin, donc du jour même où les Estoniens reprennent l’initiative et rejettent les envahisseurs allemands, montre les progrès accomplis depuis dix-huit mois. “Les Estoniens sont anti-bolcheviks et très anti-allemands”, observe d’abord l’auteur anonyme, comme s’il voulait en tout premier lieu rassurer les destinataires sur le sens de la lutte qu’ils mènent. Ils sont soixante mille hommes sous les drapeaux tricolores bleu-noir-blanc. Les soldats “paraissent animés d’un bon esprit national et anti-allemand”, mais ils “ne sont pas disposés à combattre hors de leurs frontières”. En revanche, le pays est épuisé, comme vidé de sa substance, son économie est au plus bas, de nombreuses usines ont été détruites par les Bolcheviks. Les Allemands et leurs amis les Germano-Baltes ont déménagé jusqu’aux meubles des maisons et aux instruments aratoires. La situation restera critique aussi longtemps que Lénine continuera de nourrir l’espoir de rallumer partout la révolution universelle, et cela dépend plus de ce qui se passe en Allemagne que n’importe où ailleurs.

Le sort des armes sourit enfin aux valeureux Estoniens. Tandis que le Baltikum se replie et quitte finalement tout le territoire de l’Estonie, les Bolcheviks paraissent perdus. Youdenitch est à cinquante kilomètres de Petrograd. Une misère atroce tue en Russie plus d’hommes que la guerre et la révolution réunies. Les morts se comptent par millions. Des épidémies font des ravages. Tout manque, et d’abord le pain, dans un pays en proie à un mal qui semble devoir immanquablement abattre la fureur révolutionnaire. Une inflation vertigineuse mine le rouble qui se compte par milliards. La misérable “Commune d’Estlandia” disparaît à Narva, non sans s’être souillée de crimes atroces. Plus que jamais, en ce mois de septembre 1919, Paris imagine que les jours des Bolcheviks sont comptés et que les armées blanches vont triompher. S’il doit en être ainsi, mieux vaut par prudence attendre l’issue des combats et ne pas paraître trahir les tzaristes en entretenant des relations trop étroites avec l’Estonie. Il ne faut pas compromettre l’avenir par un geste inconsidéré. Le principal, aux yeux du gouvernement français, est que l’influence, voire la présence allemande dans la Baltique ait été battue en brèche. C’est pourquoi il applaudit à la décision estonienne, en octobre, de procéder à une réforme agraire radicale. En expropriant les barons baltes, la jeune république contraint ceux-ci à se replier sur la mère patrie, en même temps qu’elle élimine les fondements de leur domination politique, économique et culturelle séculaire. C’est toujours en fonction de l’ennemi allemand qu’à Paris l’on juge les événements, tant l’Allemagne vaincue, mais non point anéantie, occupe les esprits.

Le traité de Tartu

Du côté russe, tout est remis en cause le 21 octobre 1919. Ce jour-là l’armée Youdenitch est écrasée. Ses débris sont culbutés jusqu’en Estonie. Les Bolcheviks, galvanisés par Trotsky, reprennent partout l’offensive. Ils réoccupent l’Ukraine, le Caucase, la région d’Odessa, chassent de Crimée l’armée Denikine. Le revirement est complet. Les combats continueront néanmoins sur le front oriental estonien jusqu’en décembre, date à laquelle la situation se stabilise enfin.

Dès lors, les yeux se dessillent à Paris. Les espérances mises dans les Russes blancs étaient vaines. La Russie ne sera pas libérée de sitôt. II faut donc songer à l’isoler le plus tôt possible, et pour y parvenir dresser autour d’elle un “cordon sanitaire”, selon le mot de Stephen Pichon.

Premier pas dans ce sens : le 4 novembre, avec l’accord de son ministre, Delavaud envoie à Tallinn l’un des conseillers de sa légation, M. Herme. C’est le premier représentant français dans la capitale estonienne, la mission Hurstel n’ayant eu jusqu’alors aucun caractère diplomatique. Il n’est encore qu’officieux et du reste qualifié seulement de “délégué provisoire”. Comme par l’effet du hasard, il vient occuper son poste un an, jour pour jour, après l’armistice du 11 novembre 1918. II aura fallu tout ce temps pour que la France prenne conscience de ce qu’il existe bien une nation estonienne.

Celle-ci a ressenti cette réticence comme une étrange et incompréhensible lâcheté qui aurait pu ruiner ses plus belles espérances et la plonger dans un abîme de souffrance. L’attachement indéfectible des Français à l’alliance russe lui est une énigme. II lui paraît démontrer à quel point les illusions peuvent troubler la vision d’hommes d’État éminents comme Pichon et Clémenceau. Dans cette affaire, l’Angleterre a fait preuve de beaucoup plus de réalisme, tempéré il est vrai par une indubitable absence de scrupules. Elle a été une alliée efficace, sinon désintéressée. D’ailleurs, les divergences entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la Baltique orientale sont évidentes. Paris ne s’est-il pas mis en tête d’utiliser le territoire de l’Estonie pour y réorganiser l’armée Youdenitch ? Ce serait transformer la frêle république, à peine née, en base d’agression et attirer du même coup sur elle l’invasion, alors qu’elle sort de l’épreuve totalement épuisée. II n’en peut être question, et les Anglais sont là-dessus bien d’accord avec Päts.

Heureusement, maintenant qu’ils sont victorieux, les Bolcheviks semblent avoir pris leur parti de la sécession des pays baltes. Ils reviennent de trop loin pour songer à soutenir d’insoutenables revendications territoriales. L’état de misère où ils sont tombés est indescriptible. Un armistice est signé le 3 janvier 1920. Aussitôt après, une conférence est convoquée à Helsinki dans le but de préparer les traités de paix. L’Estonie touche au but. Son gouvernement y délègue son président du conseil Tõnisson, son ministre des affaires étrangères Birk, son ministre de la guerre Hanko, auxquels se joint Kallas, délégué diplomatique en Finlande. Le général Larka, adjoint au général Laidoner, commandant en chef de l’armée, et le général Soots, chef d’état-major, y assistent en tant que conseillers militaires.

Jaan Poska signant le traité de paix de Tartu, le 2 février 1920

Un mois plus tard, le 2 février, la paix est signée à Tartu, que les chancelleries appellent encore toutes Dorpat. Par ce traité, le gouvernement soviétique reconnaît solennellement l’indépendance de l’Estonie, bien qu’il l’ait déjà reconnue tout aussi solennellement au traité de Brest-Litovsk, deux ans auparavant. En fait, il se plie une fois de plus aux nécessités de l’heure. II garde le secret espoir de pouvoir un jour prendre sa revanche, lorsque les conditions lui seront favorables. Pour lui, cette paix n’est qu’un répit provisoire, un pis-aller jusqu’à ce qu’il puisse froisser ce chiffon de papier, le tenir pour nul et non avenu. C’est dans cet esprit et avec ces arrières-pensées que Tchitchérine l’a signé.

Quant à la France, elle tire d’autant plus aisément la leçon de l’événement que Raymond Poincaré a succédé le mois précédent à Stephen Pichon à la direction de ses relations extérieures en même temps qu’à celle du gouvernement. Pour commencer, la mission militaire est rappelée, n’ayant plus de raison d’être. Après seize mois de séjour à Tallinn, le commandant Hurstel rentre à Paris avec ses collaborateurs. Le 14 octobre 1920, il est remplacé par Georges Eybert qui depuis le 15 mai était chargé de la gérance du consulat de Riga. Il reçoit le titre de “Délégué en Estonie du Haut commissaire du gouvernement français pour les pays baltiques, faisant fonction de consul à Reval”. Sa mission consiste plus spécialement à préparer la mise en place d’une légation afin que soient instaurées des relations diplomatiques régulières. C’est chose faite le 5 avril 1921, lorsqu’André Gilbert, ancien ministre plénipotentiaire à Santiago du Chili, est nommé “Chargé de mission à Reval”. Deux mois plus tard, il reçoit le titre officiel d’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire et va présenter ses lettres de créance à Konstantin Päts, “Chef de l’État de la république d’Estonie” depuis le 25 janvier précédent. De son côté Eybert est remplacé au consulat général par Edmond Duchesne, précédemment consul à Galatzi en Roumanie, et F. Kull, qui avait été délégué du gouvernement provisoire estonien en Suède, devient l’agent consulaire de France à Tartu.

Conformément aux usages protocolaires, la même évolution intervient à Paris. L’ancien délégué provisoire, Kaarel Robert Pusta est promu envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de son pays et va présenter le 20 mai 1921 ses lettres de créance à Alexandre Millerand.

L’Estonie fait désormais partie à part entière de la grande famille européenne, tout comme sa voisine la Finlande. Au prix d’un accouchement douloureux elle a conquis de haute lutte, dans le sang et les larmes, son droit à l’existence.

Sources : Archives du Ministère des Affaires Étrangères.

Article paru dans l’ouvrage : Contacts de langues et de cultures dans l’aire baltique : mélanges offerts à Fanny de Sivers, Uppsala Multiethnic Papers 39, 1996, pp. 143-156.