Une femme, riche, puissante, séductrice et un adolescent, encore lycéen : le canevas dramatique de cette adaptation moderne du célèbre conte d’Andersen est simplifié à l’extrême, les autres personnages se trouvant presque réduits au rôle de simples figurants. Pour que la magie, blanche ou noire, bonne ou funeste, puisse éclairer le récit de son halo discret, réminiscence des éléments fantastiques présents dans l’œuvre danoise originelle, il faut convoquer toutefois un dernier protagoniste, figure évanescente dont la présence se fait de plus en plus pesante, s’il est permis de considérer que les lois de la gravité s’exercent aussi dans le palais où la reine des neiges s’emploie à s’opposer aux lois de la nature et à suspendre le cours du temps : la mort, tierce partie, qui ne saurait ici s’identifier au seul personnage féminin.

Le propos est en effet plus complexe, et en proposant une relecture très contemporaine d’un récit devenu fameux entre tous, le scénario ne se contente pas d’opposer une figure jeune et naïve, celle du garçon, à celle, archétypale, d’une féminité, voire d’une maternité dévoyée, confiscatrice des plaisirs et in fine, de la vie. Il opte au contraire pour une ambivalence constante des deux protagonistes, entraînés malgré eux dans une danse macabre dont l’issue sera forcément la mort, malgré l’irruption d’une passion brûlante. Jasper et son amante choisissent l’un et l’autre, pour des raisons différentes, de transgresser, pour le premier, les règles de la société, pour la seconde, les lois qui régissent la vie et la mort, et pour les deux enfin, les limites fixées habituellement par le sentiment amoureux. Là où le conte de fées pose des caractères infrangibles – surtout celui du personnage antagoniste, du méchant, qui demeure drapé dans sa noirceur d’un bout à l’autre du schéma narratif, ici les émotions vécues par la femme et le jeune homme, de façon séparée puis partagée, les contraignent à évoluer, s’adapter, s’enrichir mutuellement, pour le meilleur comme pour le pire. La femme piège, femme araignée, acquiert une dimension fantasmatique. Comme dans le film éponyme du cinéaste brésilien Héctor Babenco , l’enfermement dans la détresse affective et la maladie (substitué à l’enfermement carcéral du roman de Manuel Puig) produit des effets comparables : la prédatrice des neiges n’est-elle pas pour une part le produit de l’imagination de sa jeune proie ?

Il était une fois… une femme, âgée d’une quarantaine d’année, encore au faîte de sa beauté, par ailleurs femme de pouvoir comme le prologue le laisse penser, découvre qu’un cancer va l’emporter et qu’il lui reste peu de temps à vivre. Un sorcier same lui fait miroiter un espoir de salut, à une double condition : qu’elle apprivoise le froid et qu’elle prenne pour amant un jeune homme vierge. Une nuit, à la sortie d’un club privé, elle croise le regard de Jasper, ce qui scellera leur destin à tous deux. Un baiser (à demi-volé, à demi-consenti) conclura le pacte. À noter que les personnages explicitement nommés le sont seulement à travers les dialogues ; dans le générique, ils n’ont ni prénom ni nom, juste une identité typologique : la femme, le garçon, la fille, le sorcier same. Il ne s’agit pas d’une hésitation du réalisateur et encore moins d’une maladresse dans la présentation de la distribution, mais d’une façon de maintenir étroite la frontière entre réalisme et onirisme, entre la brutalité du réel et celle du mythe. Andersen avait attribué des noms à ses personnages ; ici le scénariste choisit de les sublimer en les dotant d’une identité archétypale, pour dépasser le niveau du conte et atteindre le noyau matriciel, fondamental : celui du mythe. Comme souvent dans le mythe ou la légende, les personnages ne disposent que de peu de possibilités pour acquérir une identité pleine et entière qui n’est d’ailleurs pas requise pour la bonne compréhension de l’histoire. Il s’opère un frottement incessant entre les velléités d’existence du personnage pour lui-même et la force impérieuse d’un destin inéluctable, qui veille à ce qu’il n’échappe pas au sort et à la place que lui assigne le mythe. C’est de cette tension qu’usera à coup sûr le réalisateur et n’importe quel relecteur et continuateur du mythe car il ne peut (re)travailler l’histoire et ses personnages qu’à la marge : il n’a pas le droit à plus, et cette contrainte devra être source de jubilation aussi bien pour lui que pour le spectateur, s’il conduit son projet avec intelligence. Le défi implique une délicatesse certaine, puisque le fil de la tension tragique ne s’accommodera que difficilement d’être tordu jusqu’à la rupture : on sait, peu ou prou, comment l’histoire s’achèvera. Reste donc à explorer les marges et à y trouver suffisamment de matière à pétrir pour donner sa lecture propre, une lecture nouvelle, qui enrichit le matériau de base sans l’altérer – but excellemment atteint par le réalisateur et scénariste Marko Raat

Le film est donc un huis-clos : les personnages sont enfermés dans une situation et un décor ; les quelques intrusions, comme celle de la petite amie qui se met en quête de l’adolescent disparu telle la Gerda du conte d’Andersen partie à la recherche de Kay ne réussissent jamais à desserrer l’étau des murailles de glace et le lien exclusif entre les deux protagonistes. L’inventivité du scénario permet la création d’images très fortes, esthétiquement réussies et novatrices symboliquement. La construction du palais de la reine des neiges, à savoir son architecture et, si l’on peut oser, sa décoration intérieure, mais aussi les circonstances de l’édification influent directement sur la relation intime qui se nouent entre les personnages, puis sur les événements les plus sombres du film. En effet, pour venger l’atteinte faite à l’intégrité de la femme des neiges et à lui-même, c’est-à-dire lorsque le promoteur véreux chargé des travaux se montre de moins en moins enclin à achever l’enceinte de glace censée préserver la maîtresse des lieux du redoux printanier puis lorsqu’il finit par se montrer menaçant et violent, Jasper choisit la plus effroyable des ripostes. Il retire les piquets qui balisent la voie ouverte aux véhicules sur la partie la plus sûre du lac gelé, envoyant ainsi les offenseurs de la dame blanche vers une mort certaine.

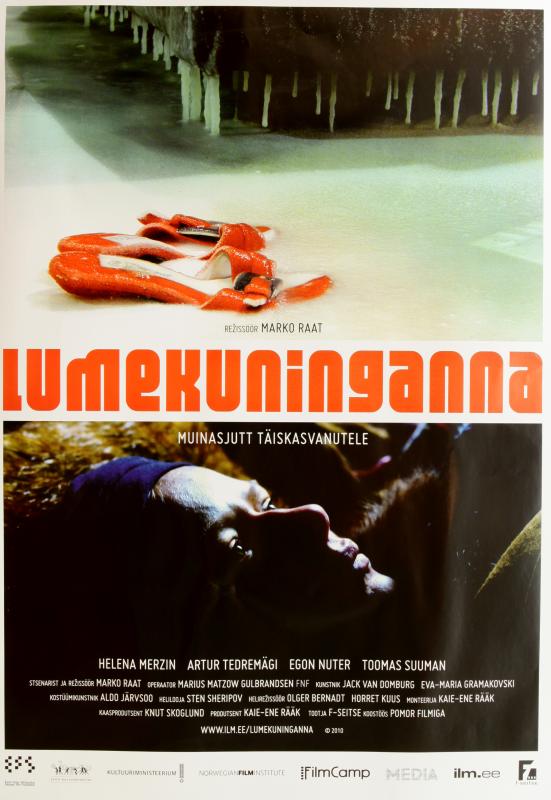

L’envahissement de la maison par le froid et le gel, lorsque la femme prend possession des lieux, suscite de belles images, comme la scène où l’eau déferle du premier étage, débordant de la baignoire aux robinets laissés ouverts, recouvrant rapidement les marches de l’escalier et tous les sols d’une couche de glace. L’air humide et froid qui s’insinue par les fenêtres béantes recouvre chaque meuble et chaque objet d’une fine pellicule immaculée et l’inondation organisée depuis l’étage transforme murs et plafonds en véritable palais des glaces. Il n’y a guère de détails sur lesquels s’attarde la caméra qui ne feront pas sens plus tard : ainsi Jasper, lors de ses premières visites à la dame, glisse sur l’escalier devenu difficilement praticable alors que son hôtesse se déplace avec grâce et vélocité grâce aux patins qu’elle a chaussés. Ainsi l’héroïne, dans la bibliothèque, dont les rayonnages cimentés par l’épaisseur de givre refusent l’emprunt de quelque livre que ce soit à celle qui leur a ôté la vie. Dans les deux scènes évoquées, le réseau des signes et des interprétations atteint une forte densité poétique. Le garçon qui ne sait pas tenir sur ses patins à glace, c’est le garçon qui est en situation de danger, c’est aussi celui qui ignore encore ce qui fera de lui un homme, c’est celui qui s’apprête à entamer la première d’une série d’épreuves initiatiques. Quant à la Reine des Neiges qui cherche à se saisir d’un livre de fiction pour gagner un peu de vie et de temps, l’image est riche au point qu’on pourrait lui consacrer des pages. Elle prouve aussi que parmi les marges explorées par l’auteur, celle de l’ironie n’est pas absente : Marko Raat a su jouer avec son sujet et à l’attaquer sous des angles divers. Qui plus est, le scénariste-réalisateur et son costumier Aldo Järvsoo n’ont jamais sacrifié à des facilités chromatiques assénées à longueur de pellicule dans d’autres adaptations récentes de contes germaniques : ainsi le fade Petit Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke (Red Riding Hood, 2010), qui transforme son héroïne en appât sexuel pour mâle loup-garou par des effets trop grossiers (plus rouge que ce petit chaperon-là, ce serait dur !) ou autres Blanche Neige et Hansel et Gretel anglo-saxons. Détourner l’usage habituel de la couleur, voire le contester radicalement, pour mieux souligner les enjeux et les limites d’une symbolique ou d’une facilité esthétique parfois usées jusqu’à la corde, voilà qui peut faire sens, comme lorsque Pablo Berger arrache à Blanche Neige les oripeaux d’une sous-culture débilitante pour rhabiller son héroïne avec l’habit de lumière des toréadors, dans le théâtre d’ombre d’une Espagne toute de poussière et de lumière, magnifiée par le choix d’un noir et blanc qui sait se faire aussi méticuleux, soigné, acéré jusqu’à la cruauté, que la plume qui couche sur le papier la première version du conte germanique. Le jeu de la mort et du désir sans une goutte de sang rouge, à l’époque d’un recours quasi systématique ad nauseam à des palettes souvent peu imaginatives, il faut oser ! Marko Raat fait de la couleur thématique un usage très parcimonieux : lorsque le garçon se coupe un doigt avec un morceau de verre brisé, présage funeste accompagnant l’arrivée de la dame des neiges, puis avec un plan où la caméra s’attarde sur une paire d’escarpins rouge vif abandonnés par la femme ou par la précédente propriétaire. Le concepteur de l’affiche du film a lui aussi reconnu l’importance de ces escarpins. C’est en l’espèce un emprunt à l’iconographie du genre de conte cité plus haut, mais ce sont surtout des souliers qui évoquent forcément, pour le cinéphile, Les Chaussons Rouges (The Red Shoes) de Michael Powell et Emeric Pressburger (1948) : symboles d’une pratique artistique qui vampirise la ballerine jusqu’à la rendre névrotique, les chaussons, devenus escarpins dans le film estonien, ne réapparaissent dans la demeure enneigée de l’héroïne éponyme que pour installer un peu plus son règne dans le caveau blanc et dans le cœur de l’adolescent sous le double signe de la théâtralité et de la sexualité. La reine, comme toutes les magiciennes, se pose comme la maîtresse d’un espace et des âmes qui osent s’y risquer, destinées à devenir sinon ses pions, du moins ses fous. Si l’on se souvient que Les Souliers rouges originels (De røde sko) sont l’œuvre du même Andersen et ne sont postérieurs que d’une seule année à sa Reine des Neiges (1844), notre palais des glaces se transforme dans le film de Raat en véritable labyrinthe de miroirs du conte merveilleux : la reine règne sur un royaume aussi factice que l’attraction foraine qui porte ce nom. Le labyrinthe de miroirs est d’ailleurs le lieu rêvé pour qu’apparaissent, à peine entrevus, des figures ou des objets empruntés à d’autres contes, comme le miroir, tels de subtils échos voyageant depuis des espaces fictionnels féériques très similaires. Mais les chaussons rouges, chez Andersen comme chez ses lointains adaptateurs, marquent l’irruption d’une sexualité et d’une passion perturbatrices, dévorantes ou aliénantes, toutes proches du dévoiement. On peut penser que dans la maison gelée de la Lumekuninganna, ils apparaissent comme les ultimes reliques d’un temps où sa position sociale lui accordait l’accès à une sexualité festive et sans frein. Quant au miroir, qu’elle essaie rageusement de rayer, il ne lui renvoie plus son reflet (il est gelé) et la femme explose de colère contre lui, contre elle-même, contre Dieu, se rebellant contre le sort qui lui est fait. Pour ce qui est de la neige et du blanc, Marko Raat, avec la même intelligence que son collègue espagnol a refusé une magie de paquet de lessive, avec en prime scintillation rendue par effets spéciaux. Il a préféré porter son regard sur la glace, matériau plus complexe, qu’il filme dans tous ses états. La glace est un état troublé de l’eau, porteuse de vie. Plus elle est épaisse, solide, dure, plus ses caractéristiques optiques frayent avec le domaine dangereux de l’illusion, contrairement à la neige, au bel éclat jamais éloigné de la tentation d’un traitement à la fois maniériste et convenu. La glace malmène les chairs, elle est agressive puis protectrice, elle est un prisme ou un miroir, puis elle dérobe les corps à la vue et préserve leur pudeur. Elle est transparente ou opalescente, propre ou souillée, elle travaille à conserver la vie ou à la retirer (cf. la scène du meurtre du promoteur). Parfois la glace n’est plus la glace : la caméra joue aussi avec les plans rapprochés sur des bâches en plastique. Entre la possibilité d’une Reine des Neiges plus immédiatement affriolante et celle d’une Reine des Glaces aux contours plus sinueux, il y avait tout un Everest dans le dessein du réalisateur, qui a finalement tranché.

La transposition du conte germanique dans un espace fictionnel fennique ne procède pas juste du changement linguistique. Les caractères sont bien des caractères estoniens, ou pour le moins ne heurtent pas l’ordinaire du paysage psychologique estonien : la pudeur dans l’expression des sentiments autant que le rapport au corps et à la corporalité, plus naturel, plus frontal ou plus brutal diront certains que sous nos latitudes latines, de même que cette force qui peut nous paraître facilement rudesse ou dureté – en Estonie, une grande partie de l’année, on se bat contre la nature (contre l’hiver) et on survit – toutes choses de la réalité estonienne, décelables dans le film et visibles dans bien d’autres œuvres de fictions du pays. Le personnage du sorcier same (saami nõid ou lapi nõid en estonien) – same s’est substitué à l’ethnonyme lapon d’origine suédoise dans toutes les langues européennes – est un emprunt à la mythologie et au folklore estoniens et plus largement fenniques, dans lesquels cette figure exotique venue du froid et du Nord est déjà typifiée et constitue l’une incarnation possible des puissances ancestrales et dangereuses, sinon mauvaises. On pense aussi à la belle scène de l’irruption de l’élan au milieu des convives en pleine orgie alcoolique et sexuelle, comme une irruption des forces de la nature dans un monde christianisé en apparence, mais où les réminiscences du paganisme affleurent partout pour qui sait les voir. On précisera, pour le lecteur des villes, peu connaisseur du monde forestier, qu’il n’y a pas de renne en Estonie, qui vivent un millier de kilomètres plus au nord, mais que croiser un élan sur une route ou un chemin est une des réalités du quotidien.

Le film parle d’amour et de mort, il parle aussi de solitude. L’amour n’est pas qu’une rencontre, c’est aussi une expérience de solitude. Vécue pour soi-même et en même temps vécue à deux, mais solitude tout de même. La femme, pour enrayer l’œuvre de la maladie et suspendre l’écoulement du temps, s’était couronnée reine d’un désert blanc, souveraine d’un royaume très proche de la non-existence, ayant dévoré toute vie et ne régnant que sur un unique cœur : le monde était presque devenu néant. Quand l’amour s’insinue et que l’esprit et le corps se réveillent, la vie renaît, le temps de la cryogénie est achevé, le cycle de la nature, trop longtemps empêché, peut enfin s’accomplir. Mais il est déjà trop tard : l’amour, le désir, une dernière floraison de l’âme et des sens, le délitement des chairs, la peur puis un certain apaisement, la mort, tout se succède très vite dans une implacable chronologie. La fin était inéluctable car le temps de cette histoire est celui d’un conte connu : la fin a déjà eu lieu depuis longtemps. La vie reprend ses droits, le monde figé connaît un bouleversement, le chaos succède à l’immobilité, et comme il se doit, l’un des moments du cycle s’appelle la mort. Le personnage féminin aurait sans doute plu à Borges, qui consacre l’une de ses Enquêtes à la figure de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine – celui de l’armée de de soldats en terre cuite. Borges explique par le désir d’immortalité deux actions décidées par l’empereur : l’édification de la Grande Muraille, pour circonscrire les dangers venus de l’immensité steppique, la destruction par le feu de tous les ouvrages antérieurs à son règne, pour qu’avant lui rien n’existe plus. Borner l’espace (fut-il immense, à la taille d’un empire) et maîtriser le temps : c’est là, selon le maître argentin, tout le programme de Qin Shi Huang, pour contenir la mort loin de lui hors de son espace vital. C’est le même but que s’assigne la souveraine du froid, en usant de moyens comparables : dans sa forteresse, elle interdit au temps de s’écouler.

Si le revirement ultime du personnage de la dame contribue à résoudre et à clore le mystère de la reine dont le cœur finit par se réchauffer, le personnage du garçon gagne en ce point en complexité qu’on peut aller jusqu’à poser que l’autre miraculé de l’histoire, c’est lui.

Chez le garçon, la naïveté n’est que des plus passagères. D’abord flatté puis intrigué par l’intérêt qui lui est porté, il essuie les pires rebuffades sans que son sentiment amoureux ne se tarisse. Emporté par la colère et la passion, il assassine avec préméditation ceux qui se sont attaqués à celle qu’il aime. Il témoigne d’une certaine dureté à l’égard de son ex-petite amie, il se met plusieurs fois en situation de danger, il ment à ses parents : jusque-là, on dira que ce ne sont que foucades d’adolescent. Mais les dernières scènes, où il sauve la dame d’elle-même, lui prodiguant soins, affection et amour, ne sont pas sans faire penser au miracle de Saint Antoine : dans le froid et la maladie, sans eau dans la demeure en proie au gel, son corps la trahissant, la femme est sale. Et il le lui dit. Le conte est un genre littéraire qui s’accommode facilement d’une cruauté non dissimulée, qu’il s’agisse des contes populaires compilés par les frères Grimm ou de ceux écrits par Andersen – qui résultent d’un pur travail de création, à la différence de ceux des frères hessois. Marko Raat substitue à la cruauté fantastique du XIXe siècle romantique, héritier du XVIIIe siècle merveilleux du Cabinet des Fées une cruauté beaucoup plus naturaliste, déjà appréhendée par ce même siècle – la maladie, la saleté, le délitement du corps – soulignée par une autre violence, celle du pouvoir de l’argent et de la rencontre de deux personnes de conditions très contrastées. Cette peinture des différences sociales est un choix souvent mis en avant par Andersen, qui use beaucoup du vécu voire du matériau autobiographique dans la fabrication de ses contes. À cet égard, Marko Raat inscrit sa vision d’Andersen dans une représentation du monde non passéiste et des problématiques contemporaines – maladie et amour, sens à donner à la vie dans un monde où le culte de l’argent et des apparences dénie au spirituel le droit d’exister. C’est l’une des raisons qui fait que le film est réussi, comme le sont aussi dans des genres cinématographiques très différents l’adaptation du Petit Chaperon rouge (encore lui !) par David Slade (Hard Candy, David Slade, 2005, thriller où l’héroïne adolescente malmène l’idée de justice en acculant un pédophile au suicide et celle de Hansel et Gretel (Hansel et Gretel, Yim Pil-sung, Corée du Sud, 2007), film fantastique qui questionne l’impossibilité à se construire et la violence de trois enfants privés de figures parentales. Enfin, citons la tentative surprenante de la seconde version donnée par Disney de La Belle au bois dormant (Maleficent, Robert Stromberg, USA, 2014) bien différente de la première (Sleeping Beauty, Clyde Geronimi, 1959) inspirée par le ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski : le prince charmant ne parvient pas à réveiller Aurora, car l’amour des hommes est impur et indigne ! Dépouillé de ses habits de lumière … et psychanalytiques, le conte de fée a quelque chose à dire sur le sociétal et l’état du monde. Ceux qui le comprennent, comme Marko Raat, réussissent à revivifier le genre.

La fin du film est ouverte, malgré la dernière image, celle d’un œil qui s’ouvre. L’image fugitive d’un geste à ce point discret pour témoigner de la survie d’un personnage n’est pas forcément un présage heureux. Ce signe de vie si furtif peut aussi bien signifier une pudeur face au deuil qu’une fragilité résignée : et si le plan suivant nous montrait l’œil qui se referme ? Enfin, cette focalisation sur l’organe de la vue, plus que sur un regard, puisque la caméra semble s’enfoncer dans l’œil, procède du désir ludique du réalisateur d’interroger les points de vue. Quelle part occupent la réalité et la vérité dans ce qui nous a été donné de voir ? Cette vérité appartient-elle au dernier vivant ? Le slogan publicitaire du distributeur, sur le mode du « ce qui s’est réellement arrivé au Garçon chez la Reine des Neiges », amoindrit singulièrement la force et l’ambiguïté du dernier plan.

Quelle que soit l’issue de l’histoire, on a assisté à une éducation sentimentale renversée ; l’initiatrice a été elle-même amenée à faire l’expérience de sentiments inédits. Les deux amants ont fait aussi l’un et l’autre l’expérience d’une altérité radicale : les différences d’âge, d’origine sociale, et celle, non la moindre, de situation sur le chemin de l’existence ont finalement dépassées.

Les extérieurs du film ont été tournés en Norvège : on ne peut pas ne pas penser au Palais de glace de l’écrivain norvégien Tarjev Vesaas, récit qui conduit à son firmament une passion (enfantine, celle-ci) à s’achever par la mort dans des circonstances très similaires de claustration peu ou prou volontaire. Le château de la reine est remplacé par le dédale silencieux d’une cascade pétrifiée par l’hiver. Il y a Siss, il y a Unn, il y a deux petites filles : l’une d’entre elles, victime de l’amour, sinon de l’amour de l’amour, ne ressortira jamais du palais de glace. Les destins de la fillette et du jeune homme sont étrangement semblable, plus encore si on prête attention aux notes cristallines de Sten Šeripov , que l’on imagine très aptes à décrire l’univers du roman norvégien.

Puisque la fin du film est à mon sens ambiguë, j’invoque une dernière fois l’art de Vesaas ; ces trois vers, qui clôturent le premier mouvement de son poème «Matin sur le lac de Vinje» , rendent toute la transcendance, le merveilleux et l’étrange mouvement du temps de l’histoire racontée par Marko Raat :

Tout est lavé, ou sur le point de l’être.

Tout est pur et maintenant.

Bientôt achevé.

FICHE TECHNIQUE

Lumekuninganna – La Reine des neiges

Année : 2010

Genre : Fiction / Drame

Réalisateur : Marko Raat

Scénario : Marko Raat, d’après l’œuvre de Hans Christian Andersen, Snedronningen

Pays d’origine : Estonie / Norvège

Producteurs : Kaie-Ene Rääk, Knut Skoglund

Studio : F-Seitse (Estonie), Pomor Films (Norvège)

Distribution : Helena Merzin-Tamm (la Femme), Artur Tedremägi (le Garçon), Kertu Raja (la Fille), Toomas Suuman (le sorcier same), Egon Nuter (l’entrepreneur en bâtiment), Anni Kreem (la femme de ménage), Liisa Ratassepp (la sœur), Peeter Raudsepp (le prof de sport).

Son : parlant

Langue : estonien

Couleur : couleur

Tournage : Paljasaare, Põhja-Tallinn, Tallinn, Comté de Harju, Estonie (la maison de glace) ; divers lieux de Tallinn ; Maardu, Comté de Harju, Estonie ; Øverbygd, Comté de Troms, Nord-Norge, Norvège

Photographie : Marius Matzow Gulbrandsen

Montage : Kaie-Ene Rääk

Son : Olger Bernadt, Horret Kuus

Assistants réalisateurs : 1. Helen Valkna 2. Terje Kessel-Otsa

Direction artistique : Eva-Maria Gramakovski & Jack Van Domburg

Costumes : Aldo Järvsoo

Maquillage : Kaire Hendrikson & Kristiina Ago

Musique : Sten Šeripov

Durée : 95 min

Sortie estonienne : 25 février 2010

Prix & Distinctions : Meilleure Actrice Festival d’Anapa des Cinémas de la CEI et des Etats Baltes (Russie, 2010), Meilleure Photographie – Tallinna pimedate ööde filmifestival (Estonie, 2010), Meilleur Réalisateur – Cape Town & Winelands International Film Festival (Afrique du Sud, 2011) ; par ailleurs le film a été présenté en sélection officielle aux festivals de Riga (Lettonie, 2010), de Montréal (Canada, 2010), de Mumbai (Inde, 2010), du Caire (Egypte, 2010), d’Aubagne (2011), de Cork (Irlande, 2011) et au Festival du Film Fantastique de Bruxelles (2011).

Disponibilité en dvd : oui, avec sous-titrage français ; éditeur : F-Seitse, Tallinn, 2012